【速報】外国人材育成の新制度「育成就労制度」基本方針案まとまる!企業が知っておくべきポイントと今後の展望

深刻化する人手不足、新たな外国人材育成制度で打開なるか?

日本経済は、少子高齢化による労働人口の減少という深刻な課題に直面しています。特に専門的な技能を持つ人材の不足は、多くの産業で事業継続を左右するほどの喫緊の課題と言えるでしょう。

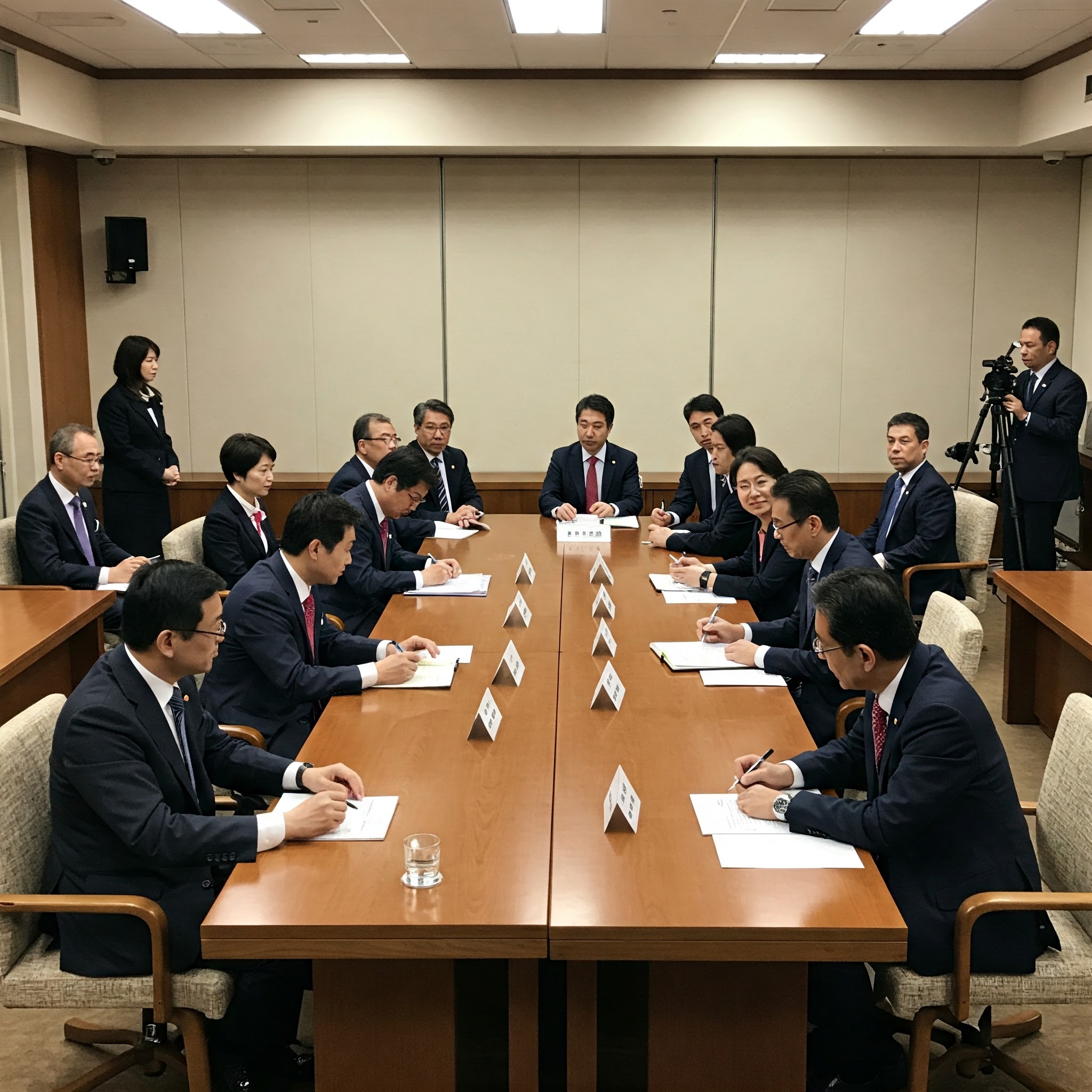

この状況を打破する一手として、政府は新たな外国人材育成制度「育成就労制度」の導入を決定しました。2025年2月6日、その運用の基本方針案が初めて示され、制度の全貌が徐々に明らかになりつつあります。

今回は、外国人雇用に関心を持つ企業の経営者・人事担当者の皆様に向けて、この「育成就労制度」の基本方針案の内容を速報としてお伝えするとともに、企業が注意すべきポイント、そして今後の展望について、業界誌の視点から詳細に解説します。

「育成就労制度」とは?制度概要と設立の背景

「育成就労制度」は、専門技能を有する外国人材の育成を目的とした新たな制度です。従来の技能実習制度とは異なり、人材育成に特化し、より専門性の高い分野での活躍を目指します。

背景にあるのは、ご存知の通り、国内の労働人口の減少です。特に、専門的な知識や技能を持つ人材の不足は深刻で、企業の人材確保は年々困難になっています。

そこで政府は、海外からの人材を積極的に受け入れ、国内で育成することで、この問題を解決しようとしています。

基本方針案のポイントを速チェック!

2月6日の初会合で示された基本方針案には、制度の重要なポイントが盛り込まれています。経営者・人事担当者の皆様が特に注目すべき点を、以下にまとめました。

1. 受け入れ分野は「人手不足の状況を踏まえて」決定

人材を受け入れる具体的な産業分野は、人手不足の状況を考慮して定められます。どの分野が対象となるかは今後の発表を待つ必要がありますが、人手不足が深刻な産業ほど受け入れの可能性が高いと言えるでしょう。

2. 受け入れ上限数は「原則5年ごとに設定」

受け入れ人数には上限が設けられ、原則5年ごとに見直されることになります。状況に応じて柔軟に受け入れ停止や再開の措置が取られる可能性もあり、制度の柔軟性がうかがえます。継続的な情報収集が重要となるでしょう。

3. 大都市圏への集中を避ける配慮

人材が大都市圏に過度に集中しないよう配慮する方針が明記されています。地方の人手不足解消も視野に入れていることが伺えます。地方に拠点を持つ企業にとっては、人材確保の機会が広がるかもしれません。

人材が大都市圏に過度に集中しないよう配慮する方針が明記されています。地方の人手不足解消も視野に入れていることが伺えます。地方に拠点を持つ企業にとっては、人材確保の機会が広がるかもしれません。

4. 企業には「育成支援の義務」

企業には、受け入れた人材が目標とする技能を習得できるよう支援を行う義務が課せられます。単なる労働力としてではなく、人材育成に注力する姿勢が求められます。制度を活用する際は、しっかりとした育成計画を立てる必要がありそうです。

5. 目標は「特定技能」レベル、期間は「原則3年」

育成の目標水準は、専門的な技能を有する「特定技能」レベルとされています。育成期間は原則3年で、特定技能への移行を前提とした制度設計となっています。長期的な人材育成を見据えた活用が期待できます。

企業が注意すべきポイントと今後の展望

今回の基本方針案は、あくまで制度設計の第一歩です。今後、産業別の詳細な運用方法などが検討され、年内には制度の全貌が明らかになる見込みです。

企業としては、以下の点に注意し、今後の情報収集と制度準備を進めていく必要があるでしょう。

- 自社が属する産業分野が受け入れ対象となるか、情報収集を密に行う。

- 受け入れが可能になった場合、どのような人材育成計画を立てるか検討を始める。

- 制度の詳細が確定するにつれて、生じる様々な疑問や課題を整理しておく。

- 政府や関係機関が開催する説明会などに積極的に参加し、制度理解を深める。

「育成就労制度」は、人手不足に悩む企業にとって、新たな人材確保の道を開く可能性を秘めています。一方で、制度を効果的に活用するためには、企業側の積極的な取り組みと適切な準備が不可欠です。

我々業界誌としても、引き続き制度の動向を注視し、企業の皆様に有益な情報を提供してまいります。

今後の詳細な情報公開に期待しましょう。

#育成就労制度 #外国人雇用 #人材不足 #特定技能 #企業向け

コメント